正葡萄糖钳夹试验在胰岛素制剂研究中的运用与发展

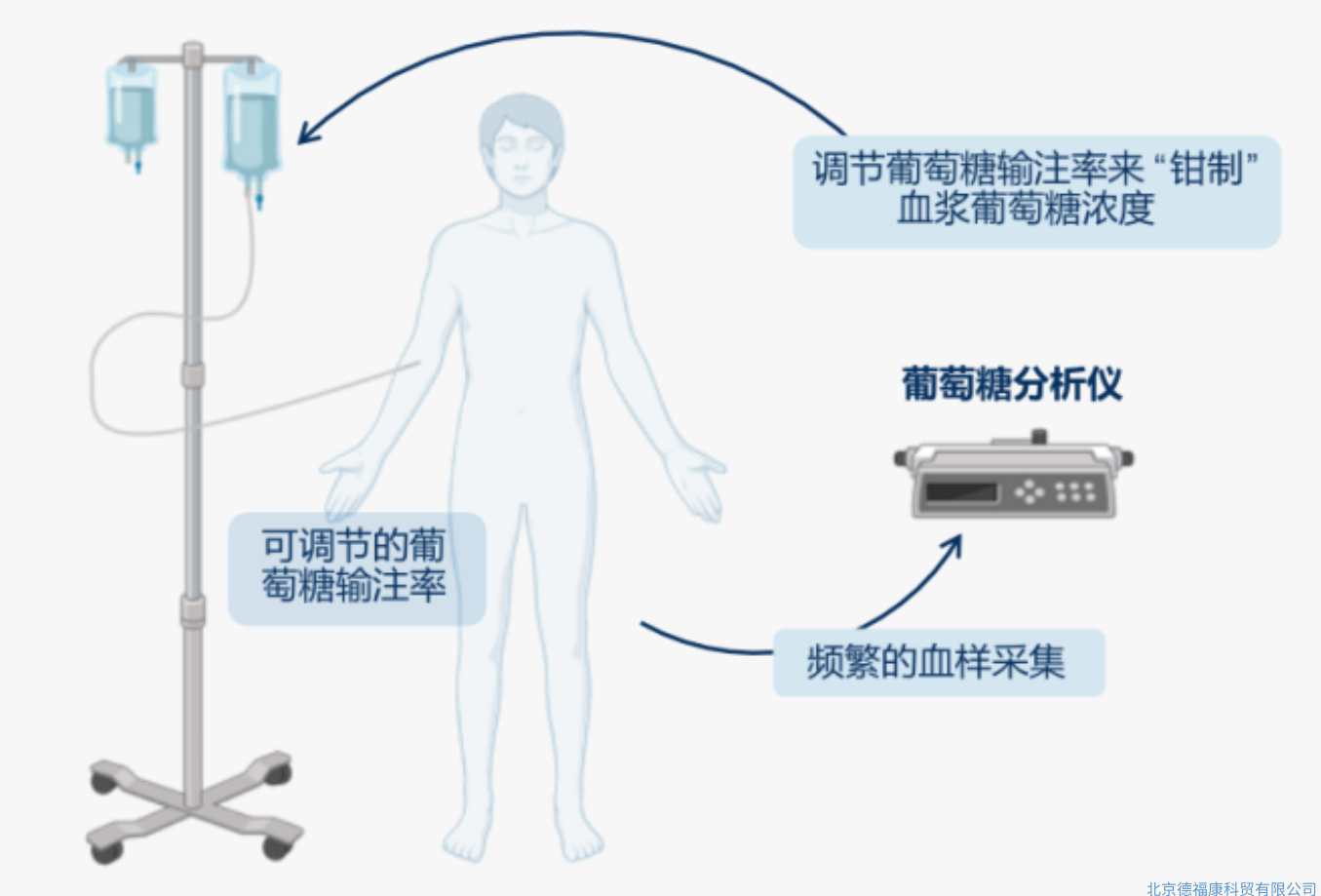

01 ✦ 简介 ✦ 糖尿病已经成为日益严重的全球性健康挑战。在中国,糖尿病的患病率亦呈现出快速增长的态势。根据最新的流行病学调查数据,我国的糖尿病患病率高达 12.4%[1]。 上世纪 20 年代在胰岛素被人们发现以前,糖尿病是一种难以控制、致死、致残率极高的疾病,而胰岛素的发现改变了千万糖尿病患者的生存率及生活质量。随着胰岛素类药物的广泛应用,近年来短效胰岛素类药物以及每周一次的长效胰岛素类药物等逐渐成为研发的热点,不同胰岛素类药物间的区别主要是药代动力学(pharamcokinetics, PK)及药效动力学(pharmacodynamics, PD)差异。因此如何在人体中准确的评估这一参数也成为了研究者们最为关注的问题。 图1 胰岛素疗法的世纪演进[2] 高胰岛素-正葡萄糖钳夹技术(euglycemic-hyperinsulinaemic clamp, EHC)最初用于评价机体外周组织对胰岛素的敏感性。近年来经过改良的正葡萄糖钳夹试验被广泛用于各类不同类型的胰岛素制剂的PK/PD特征的评估,EHC已成为研究胰岛素制剂PK/PD的金标准[3]。 02 ✦ 高胰岛素-正葡萄糖钳夹 试验的原理 ✦ 人体自身葡萄糖产生速率(glocose production rate, Rp)与外周组织对葡萄糖利用速率(glucose utilization rate, Ru)可视为相等。如果此时给予个体一定量的外源性胰岛素使其血中的胰岛素水平升高,则会使肝糖原的分解减少,即 Rp 下降;外周组织对葡萄糖的利用率增加,即 Ru 增加,其结果则是血糖水平下降。此时要想阻止血糖水平下降,就需要外源性输注葡萄糖以维持血糖稳定。因此,外源性升高血胰岛素水平会打破人体固有的自身葡萄糖产生与葡萄糖利用的平衡,而外源性输注葡萄糖可在外源性高胰岛素血症存在的情况下继续维持血糖的平衡[4-5]。此时为维持血糖水平正常所需要的葡萄糖输注速率(glucose infusion rate, GIR)所反映的是人体自身产糖的下降与利用糖的上升的净值。在此情况下,如果通过同位素示踪剂的方式定量计算内生糖量的变化,可以计算出外源性输注胰岛素和内生糖以及机体糖利用率之间的关系。这就是高胰岛素-正葡萄糖钳夹试验的原理。 图2 胰岛素-正葡萄糖钳夹试验的临床应用示意图[6] 有研究表明随着外源性胰岛素输注速率的增加,机体中血胰岛素水平逐渐上升到浓度达到 80~100 mU/L 时,机体的肝糖原产生几乎完全受到抑制[3,8],故此时外源性葡萄糖输注速率即 GIR 可看做是机体的葡萄糖利用率(Ru)。在评价胰岛素制剂 PK/PD 参数的正葡萄糖钳夹试验中,给予受试胰岛素制剂后研究者需要根据试验过程中密切监测的血糖变化及时调整静脉输注的葡萄糖液速率,以维持血糖在一个狭窄的正常值范围内(如4.5 ~ 5.0 mmol/L)。整个正葡萄糖试验过程中输注的葡萄糖总量即可以反映受试胰岛素制剂的降糖作用。 在“钳夹”试验系统稳定的情况下,给予受试胰岛素药物后,一方面可通过检测血浆中受试药物浓度随时间的变化描述其PK特征;另一方面可通过在钳夹试验中为保持血糖浓度稳定在目标范围所需的葡萄糖输注速率(GIR)变化绘制受试药物的时间-作用曲线,描述其PD特征。

03 ✦ PK数值解读 ✦ 通常通过正葡萄糖钳夹实验中胰岛素制剂的半衰期(t1/2)来制定该制剂的给药方案。主要的PK参数包括: 半衰期(t1/2):胰岛素浓度降低 50% 所需的时间(源自达到最大浓度后胰岛素浓度下降的斜率); 最大血药浓度(Cmax):胰岛素在体内达到的最大浓度; 血药浓度达峰时间(Tmax):皮下注射后胰岛素达到最大浓度(Cmax)所需的时间。

图3 浓度-时间曲线变化-PK[7]

04 ✦ PD数值解读 ✦ 胰岛素-正葡萄糖钳夹模式在胰岛素制剂药效评价中有着独到的应用价值。通过控制实验条件下的血糖水平,研究人员可以精确测量在特定胰岛素浓度下所需的外源性葡萄糖输注速率(GIR),以维持血糖在目标水平。GIR的变化反映了胰岛素制剂的药效动力学(PD)特征,主要的GIR参数包括: 曲线下面积(体药效、AUCGIR):通过计算整个实验过程中GIR的面积下曲线来评估; 最大葡萄糖输注率(作用峰值、GIRmax):GIR达到最大值时,对应的胰岛素作用的峰值强度; 作用持续时间:从胰岛素注射到血糖浓度从钳夹水平升高到预定阈值的时间间隔; 达峰时间(t-GIRmax):GIR达到最大值时所需要的时间[6]。 图4 时间-作用曲线变化-PD[7] 05 ✦ 试验检验标准 ✦ 钳夹试验的质量直接关系到胰岛素类药物PK/PD数据的准确性。钳夹试验过程中的血糖水平是否稳定在靶目标附近以及血C肽水平是否被抑制到可接受的范围是评估钳夹试验质量的两项主要指标。在正葡萄糖钳夹试验中应力求将血糖尽可能稳定在一个狭窄的正常范围,以达到以下两个目的: 1、避免血糖降低所导致的升糖激素分泌及由此引起的机体胰岛素敏感性改变; 2、避免血糖升高所刺激的内源性胰岛素分泌。 一般而言,在钳来试验中,实际血糖值越接近目标血糖值,则钳夹试验的质量越高。建议使用: (1)血糖变异系数(CVBG)来评价钳夹试验的精确性,即每次钳夹试验中所测的全部血糖值的标准差与均数的比值,以反映钳夹试验中血糖的波动大小,其计算公式如下:血糖值标准差/血糖值均值x100%。一般而言,钳夹试验的 CVBG最好不超过5%。 (2)血糖偏离靶值的幅度(如血糖距靶值的绝对偏移度均值,Mean absolute relative difference,MARD)来评价钳夹试验的准确性[8]。

06 ✦总结 ✦

正葡萄糖钳夹技术是胰岛素制剂早期PK/PD探索的重要手段,也是糖尿病研究领域的重要工具,对糖尿病治疗药物的开发和评价提供了关键支持。虽然在正葡萄糖钳夹试验的实施过程中,仍存在些许问题,如:试验质量、平台建立、数据处理、参数解读等,但随着技术的不断进步和优化,正葡萄糖钳夹技术在未来的胰岛素制剂研究和糖尿病治疗中将发挥更加重要的作用。

参考文献: [1] WANG L,GAO P,ZHANG M,et al. Prevalence and Ethnic Pattern of Diabetes and Prediabetes in China in 2013[J]. JAMA,2017,317(24):2515-2523. [2] TidesPro. 胰岛素疗法的世纪演进. https://mp.weixin.qq.com/s/NKGw5jQKu6PVFjwRHK9H_Q [3] 刘辉.采用正葡萄糖钳夹试验研究胰岛素制剂药代动力学及药效动力学参数的准确性评价及相关问题探讨[D].四川大学,2021. [4] Home P D , Shepherd G A A , Noy G , et al. Comparison of the activity and pharmacokinetics of porcine insulin and human insulin (Novo) as assessed by the glucose clamp technique in normal and diabetic man.[J]. Diabetes Care, 1983, 6 Suppl 1(1):23-28. [5] Heinemann L. Time-action profiles of insulin preparations. Mainz: Verlag Kirchheim; 2004. [6] 甘李药业I葡萄糖钳夹技术:胰岛素研究的金标准https://mp.weixin.qq.com/s/WYjpa0Kdln7QGSfuibYC6g [7] 诺和诺德医学资讯 [8] 评价胰岛素类药物药代/药效动力学的正葡萄糖钳夹试验指导原则征求意见稿. 2024年5月